Fujisekk Store ForSale

AUDIO オーディオ

AUDIOのその他の記事

旧ホームページ

SPシステム製作

2.1chスピーカー

なんちゃってスピーカーボックス製作

バスレフ

の等価回路

マトリックス・スピーカー

密閉箱の等価回路

FM Stereo(ソフトウエアMPXの製作)

USB-AUDIO(入出力)

市販では、ステレオ・マイク入力のUSB-AUDIOは見当たらない、そこでTiのPCM-2904/6は音が良いという評判なので使って見た。

マイク入力部はEC-Mic-Ampの製作に書いた物

レコードプレーヤーの製作

EC-Mic-Ampの製作

回路図

PowerAMP

6V6UL接続

PowerAMP6BM8UL接続

LPF for AUDIO

EC-Mic-Base

EC-Mic-Amp

左右バランス&終段AMP

NFB内にバランス回路を組み込みインピーダンスの影響を無くした、可変範囲6db程度

ディスクリート

AudioBalance1

左右バランス&終段AMP

同じくオペアンプを使用

AudioBalance2

スピー

カー8/32Ω切り替えSW

iPod用に作った32Ωなスピーカーボックスを普通の8ΩのAMPにも接続出

来るように切り替える

トー

ンコントローラ

ロータリースイッチで素子を切り替える、フラットでは直通になり当然完全なリニヤ、精神衛生上大変にいいです。

i-pod-Base アイデア段階

ipodをUSBで接続しまま再生に切り替える、AMPのPowerは接続中に充電する。

初代i-podが古くなってバッテリの持ちが悪くなったので、固定式?mp3プレーヤーとして利用する。

2.1chスピーカー

液晶テレビや液晶モニターのスピーカーは厚みの関係で低音が出ないのはしょうがない。

そこでローレンジを追加して2.1CHにしてしまおう。

ここは一工夫でローレンジSPは一本なのでチョークコイルも一個で済ませる。

cf=300HZで設計して見たが小型の液晶では4~500HZでもいいと思う。

このような低周波コイルは市販されていないようで自作する。

コアは不用なカセットラジオなどを壊して超小型の電源トランスを取り出す、一個しか手に入らないのでちょうどいい再利用になる。

なんちゃってスピーカーボックス製作法

バスレフの等価回路の左(SP+BPX)とある所が密閉箱の等価回路そのものだ、また下記のリンク

インピーダ

ンス計を使用したバスレフ型エンクロージャーのチューニング方法

インピーダンスカーブの山の一つは密閉箱のそれである、上のリンクの一番上のグラフの左が密閉箱の共振である。

バスレフは密閉箱+共進ダクトなのでまず密閉箱を作って見てからでもいいのだ。

スピーカーのQは0.7程度と言われているようだが0.65以上では箱が大きくなりすぎる、密閉箱に入れて0.7以下になら

ないと

難しくなる、これはカタログの数値を見て適当なスピーカーを選ぶ。

インピーダンス計はなくても聞いた感じで低音がボンボンいう様なら、吸音材を詰め込む。

バスレフの効果は、共振ダクトの径(面積)に比例するので、Qが大きいときは径(面積)を小さくする。

共振ダクトの面積はスピーカーと同じとする例が多いが理論上は大きくすることも可能だ。

しかし1/2程度の方が安全だ、実際製品として売られている物もこの程度だしそれ以下の物が多い。

バスレフダクトの長さ

必要共振周波数に対するダクトの長さL

L=30000S/(f0d^2*V)-0.825√S

f0d 必要共振周波数

Sダクトの面積

Vキャビネットの実効容積

実効容積は見かけの容積から(ダクト+スピーカーの容積)を差し引いたもの

吸音材は実質の充填率を差し引くはずだが吸音材の制動効果で特性が変化してしまうのでなんちゃって方式で考えるのがいいと思う。

レ

コードプレーヤーの再生(製作)

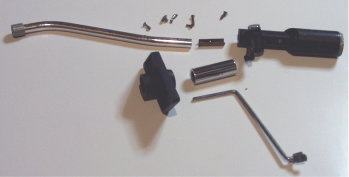

トーンアーム 質量分離形 40年以上前のトリオ(現ケンウッド)の物、アームはEIAのシェルがつく別のもの

軸のオーバーホールとダイカスト部の塗りなおしのため分解

質量分離形はZ軸と回転軸がずれてZ軸がシェル側によっている、Z軸の回転モーメントを減らし、レコードの反りに追従し易くしている。

信号用の線があればなんとかなりそうだ、しなやかさだけならイヤスピーカーをバラせば出てくるのでいけるか。

リッツ線でも良い様だ。

仮組の様子

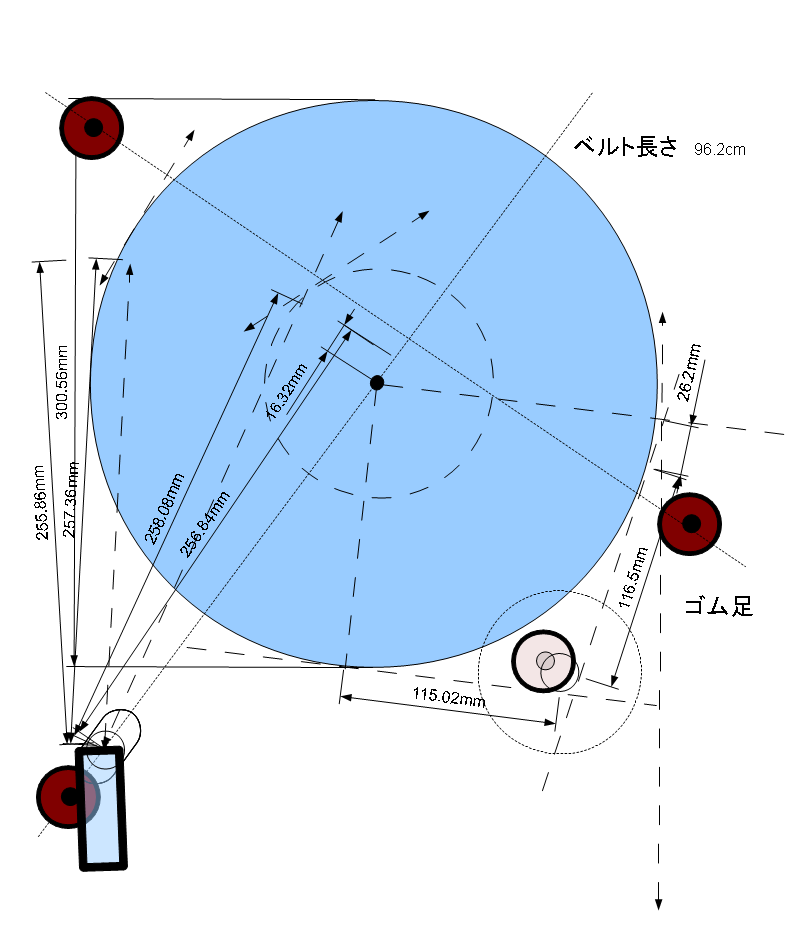

ドライブはベルトドライブとする、他の選択肢はないだろう、糸ドライブもあるが。

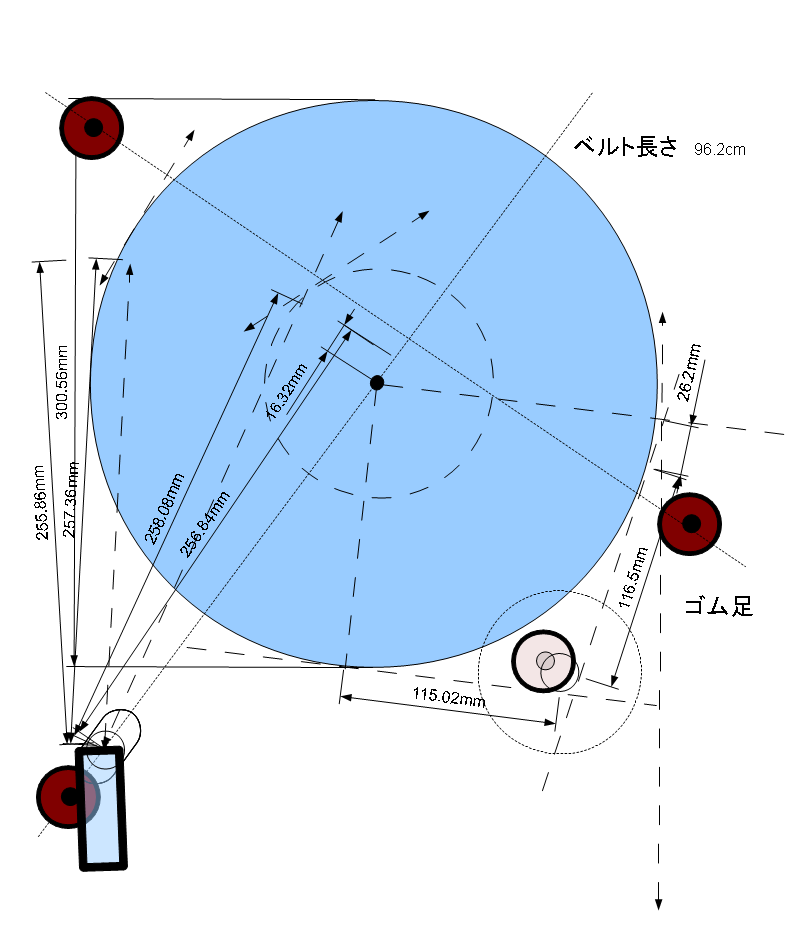

ベルトはナガオカがまだ供給している、直径30cmなのてB-46(全長92cm) 短めのようだがこれ以上のものは無いのでOKとした。

ある程度テンションが必要なので、多少短めで良い様だ。

特注しようと見積もりをとるとととんでもない値段だった、モーターの軸径を大きくとれば(極数の多いモーターを使うか、ブラシレスDCモーターの低回転可能なものを使う)巻の角度が小さくても問題ない。

配置設計

モーターの重量はモーター下のゴム足で支える、位置はベルトの張力と、センターがずれていることによる傾きの力のバランスがとれる位置にする。

構造

これもかなりなんちゃってで行くことにした。

表面版 2By4の広葉樹の構造ベニア9mm?、反りは鉄Cチャンで矯正する、→ 木板による補強材にする10センチ位の幅があれば結構強い。

表面版は全体を結びつける役割なだけだ。

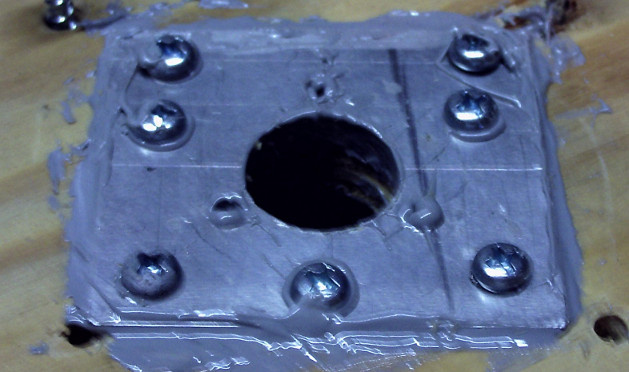

トーンアームとターンテーブルを鉄Cチャンで結んで一体化する、重い方がいいのはここだけだ。

モーターは別途足を取り付け支える、表面版とは移動の時外れないような構造で浮かせる、ベルトのテンションはピアノ線でひっぱりゴムで表面版に支える、配置設計に書いたようにするのでこの力はわずかで表面版に伝わる振動もわずかなはずだ。

接着はボンドクイックメンダーというエポキシ、木工用ではないが、硬化後も弾力性がある、30年以上前のものが使えている実績があるので採用。

弾性があれば少しは共振防止になるかもしれない。

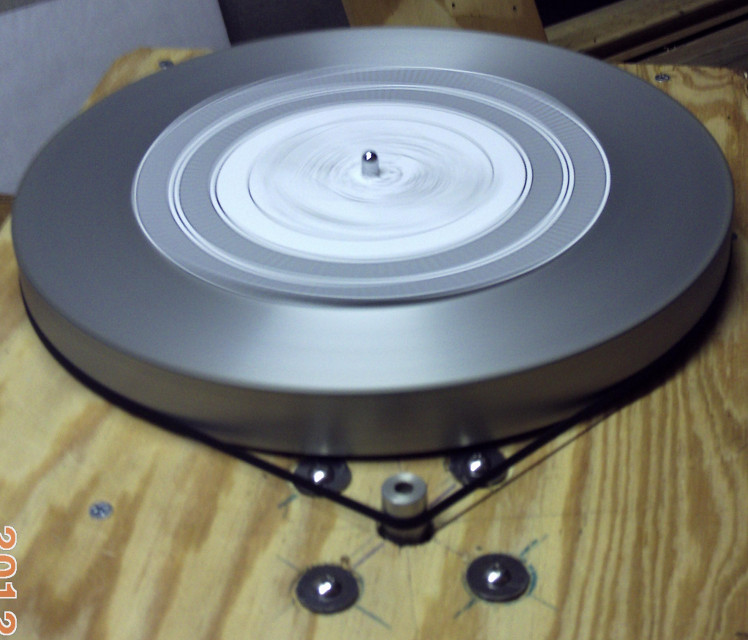

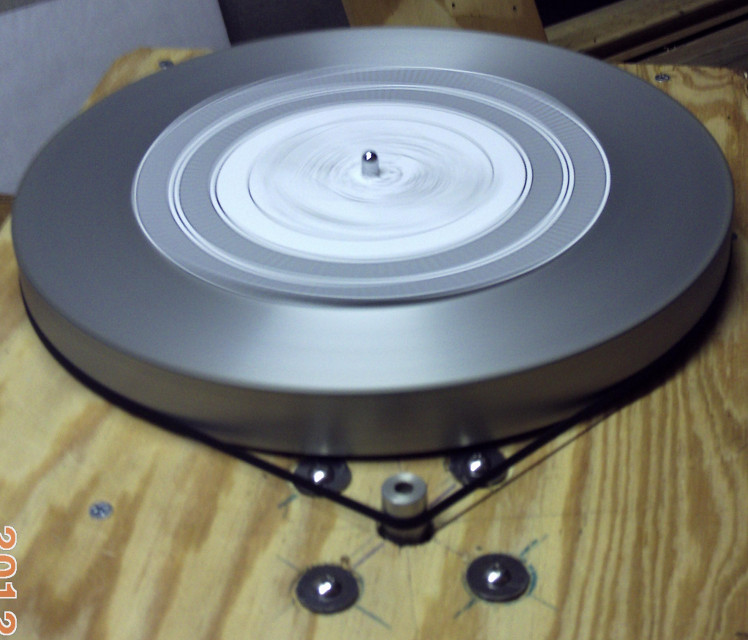

モータを取り付けベルトを張ってみたところ(日付は関係ありません。)

POTP50度C

POTP50度C

ほぼOKなので木板による補強材を追加、色鉛筆で下書きPOTP

50度CPOTP

50度CPOTP

下書きに合わせて切り出す、十字に組み合わせている、鉄Cチャンは使わなかった。

共鳴をさけるために箱型にはしない、楽器ではないのだから。

回してみる

うまく回転数が出ているか、ありがたいことにストロボスコープをHPに載せている方が。

Kuroのオーディオ日記

モータは6極IM型定格電圧60V(TEACのテープデッキ用、当時はACサーボと言っていた記憶がある)なので抵抗でも回転数を可変できる(スリップが変わるため)。

いずれ発信器を作って正確に回すつもりでいるが、アラゴの円盤のようなものでブレーキで済んでしまえば有難い。

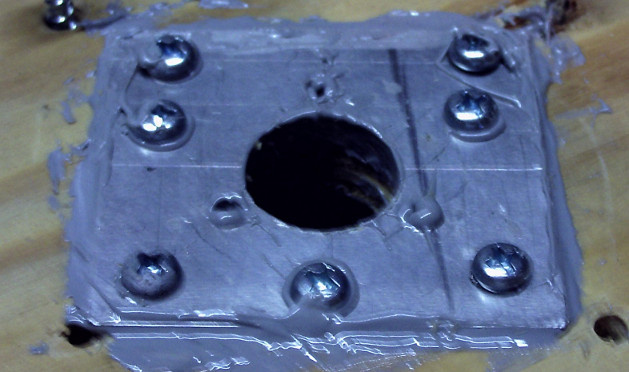

モーターの取り付け、ブチルゴムとアメゴムチューブで防振したスダッド

50度C

50度C

ターンテーブルのシャフトのスペーサも補強のためエポキシで貼り付

回りました、設計どうりやや早い回転なので発信器は使わず駆動力制御とブレーキで良さそうである。

ブレーキは製作、取り付けがむずかしそうなので、マイコンでびみょうに駆動力制御をして合わせるようにした

ワウが心配だ、可変量を少なくする工夫が必要がある。

実践

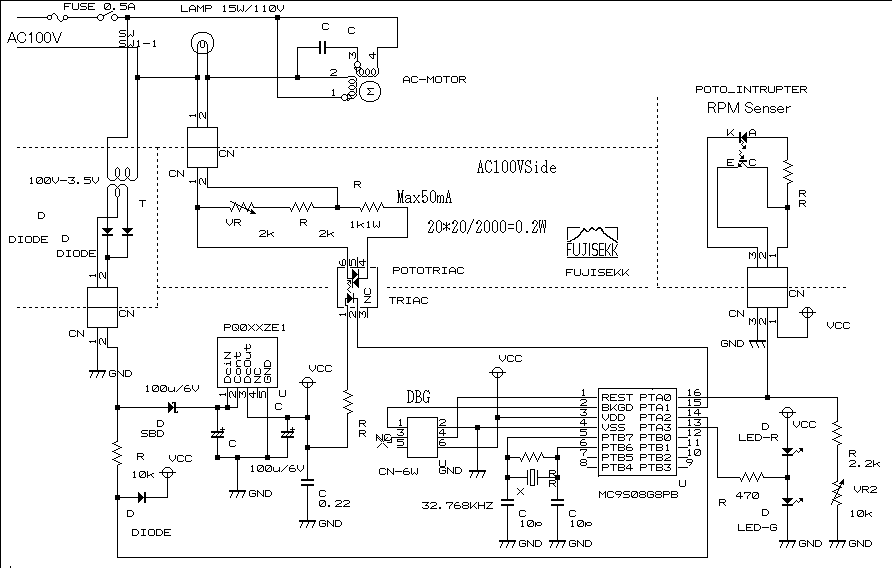

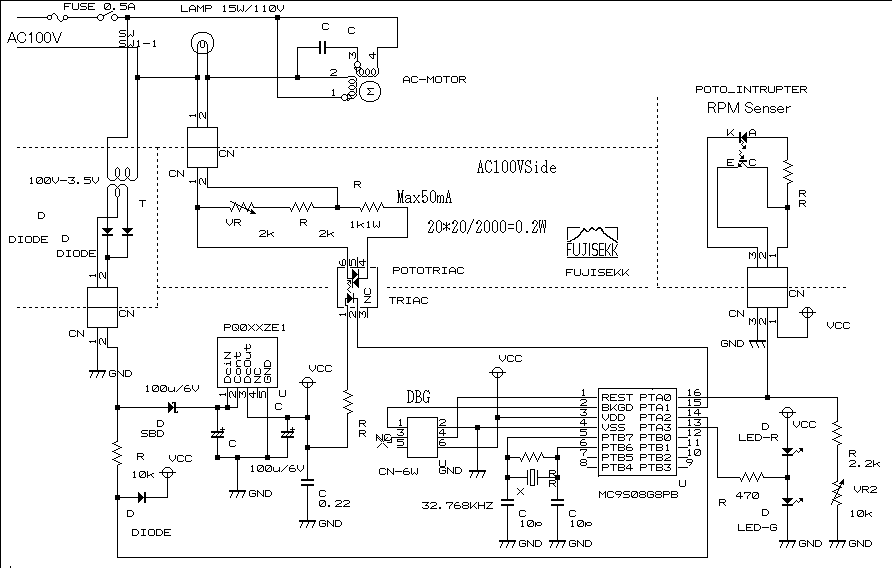

回路図は下記

モータがAC60Vの規格なので電球をシリーズに接続して電圧を落とす。

電球を適当に選ぶとうまく行くだろうと言うなんちゃつて設計、110V/15Wでやや遅い回転になったのでとりあえずやって見る。

XTalは当面付けていない、内部発信器で何とかなれば8PのCPUで済んでしまう

LEDは回転が速すぎる時RED,遅すぎる時GRNを点けるようにした。

POTP_Intrupterはターンテーブルの内側に黒いテープが張ってあり、これの通過を検出する。

ACの脈流をそのまま入力し、ゼロクロスを検出出来るようにしている。

POTPTriackはMOC3043であまり電流は流せないが、微調整分の能力があれば良い訳だ。

とちったところは、インダクションモータが低温では起動トルクが小さいことだ、扇風機も寒いときは低速にすると回転がとろいのでこれは確かだろう。

と言う事で動作0〜50度Cと言う仕様にならなかった。

0度Cの部屋では人間の方がやっていられないので、15度Cからにした。

回路図には無いが、整流後の脈流でLEDを点灯してストロボスコープを見るようにした。

インバータ蛍光灯、LED灯などはコンデンサで平滑しているらしくうまくストロボスコープを見ろ事が出来ない。

トーンアーム組み立て

信号用の線は、ipodのイヤホンのリードをそのまま使って見た。

バランス確認

ヘッドにバランスウエイトをつけることで調整しても良いが、なるべく重量を軽くしたいところだ、そこで針圧調整用のバランスウエイトを削ることにした。

手元に、調理用の秤しかないので、ローテク秤の登場。

真ん中に見えるのがL型のアルミ棒、丸いのは無付加でバランスするようにした錘、木は均質でないようだ。

にほんの硬貨の重さ

一円硬貨‥1g

五円硬貨‥3.7g

十円硬貨‥4.5g

五十円硬貨‥4g

百円硬貨‥4.8g

五百円硬貨‥7g

だそうで

測ろうとする物とこれらの組み合わせを等距離(中心より2,30cm)に置きバランスさせれば1g単位で、中心より真ん中でバランスさせれば0.5gくらいは簡単に0.1gくらいも精度の問題が有ると思うが可能だ。

錘をいちばん端にセットして、シェルにAT1をつけて五十円*1+百円硬貨*1でバランスするので

トーンアームのレバー比 7.5Cm<>22.5Cm =1<>3とで

25.5G減らすとバランスすることになった

ドリルで穴を開けて減らそうとしたが、鉛はやわらかく逃げてしまうので穴の周りが盛り上がるばかりで重さはあまり減らず外形がみにくくなるばかりだ。

金鋸で何とか切り取って、さににナイフで削って17G位減らせた。

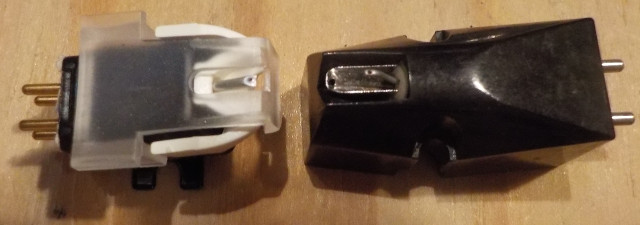

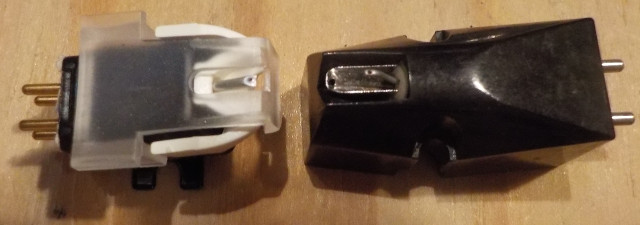

カートリッジの選定

手元に有るのは、AT1と言う、オーデオテクニカの出世作だ、参考

1962年だから50年以上前の物だ、とても貴重な物なので試験には使えない。

重さ6Gだと思う、この程度でリーズナブルで丈夫そうなDJ用を探して

オルトホン OM Pro S 重量5G

に決めた。

↓

在庫切れなので、スタントン 500.V3 重量5.5 gに変更

ここを見ると普通の視聴には十分なようだ

もっともMM型の重量は大体この程度なので、本体と交換針のコストと好みで選べば良いのでは。

左スタントン 500.V3 右オーデオテクニカ AT1

設計か50年以上離れているので比較しようも無いが

MC型も使いたいので、重量16Gと5Gの差11Gを埋めるのにMM型を使う時は、ヘッドに百円硬貨二枚分くらいの鉛をかませることになりそうだ。

↓

MC型でもトランス内臓型以外は5〜7G程度なので、トランス内臓を使わなければ鉛は不要か、軽めの物ですませればOKかな。

仮組み立て、テスト

各パーツはGND Lineを接続、でもハムが入る

トーンアームの回転軸などは電気的にうまい接触になっていなかった、油が入っているので当然なんだ。

まずは視聴、

五円硬貨‥3.7gでは曲がったレコードでは針かとんでしまう、ipodのイヤホンのリードでは硬いか?

十円硬貨‥4.5g OK

マトリックス・スピーカー

かつて長岡鉄男氏が雑誌に発表して話題になったそうです、

ここに書かれているようにSONYが特許をとったと思うが、50年以上前のことと記憶している、もう時効だ。

製品MS-3400の記事

しかしNet上で見る限り動作原理は誤解されているように思う。

長岡鉄男氏は

グランド共通の不並行SP端子のステレオパワーアンプで動作させる前提

平面壁に設置する

各種の接続を研究していた。

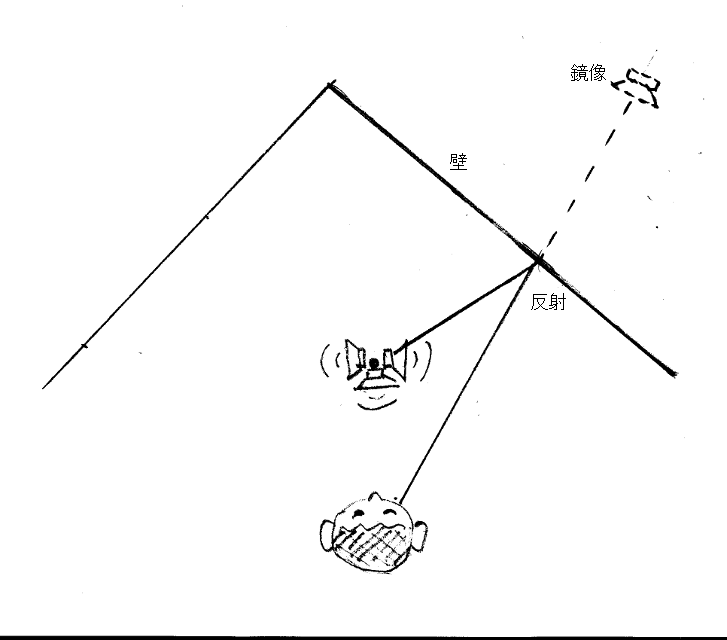

ここで製作する方式は

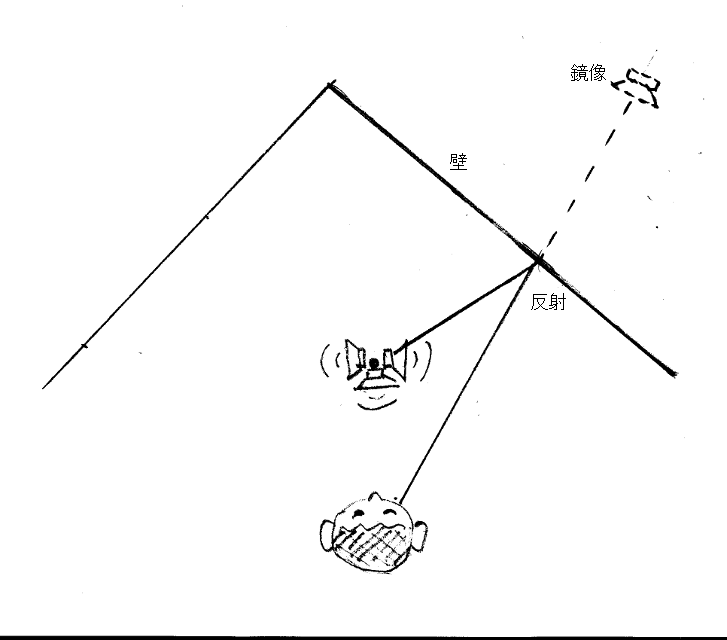

鏡像マトリックススピーカーユニット

長岡鉄男氏の設計と同様、1個のユニットでステレオ音響が得られる。

設置場所を、下の図の90度の部屋の隅を想定すると、壁の向こうにスピーカーが有るような感じに聞こえる(鏡面効果)

ヘッドホンのような感じになることも有るが、それは左右SPの間隔より近くで試聴する場合だ。

ヘッドホンのような感じになることも有るが、それは左右SPの間隔より近くで試聴する場合だ。

音を進行波として見れば、簡単に理解できる、設置場所を、下の図の90度の部屋の隅を想定すると、壁の向こうにスピーカーが有るような感じに聞こえる。

左SP L-R

>+=2L 左の壁に向かう

中央SP L+R L+R まっすぐ来る

>+=2R 右の壁に向かう

右SP R-L

左右の音は壁で反射されてサラウンド効果でステレオ感が出る

なお、左/右から中央に回りこむ音はL-R+R-L=0となり消えてしまう。

実際はスピーカーの指向性と個々のスピーカーの特性の違いも影響すると思う。

従って部屋との愛称は大きいが、ポップスなどは意外と適当な聞き方をした方が感じが出て良いことが多い。

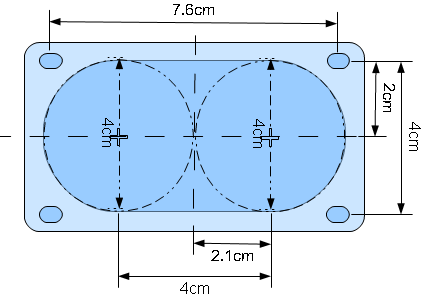

長円形SPのマトリックス・スピーカーボックス

秋葉原で800円くらいで買った、16Ω

のスピーカーで作ってみる

SP穴あけ図

これを下の箱の周囲に配置してマトリックスにする

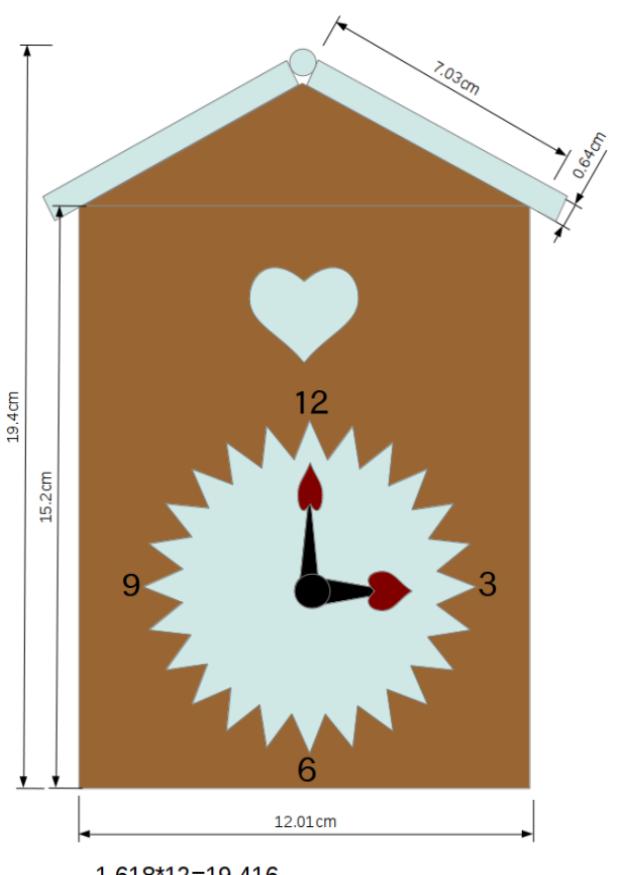

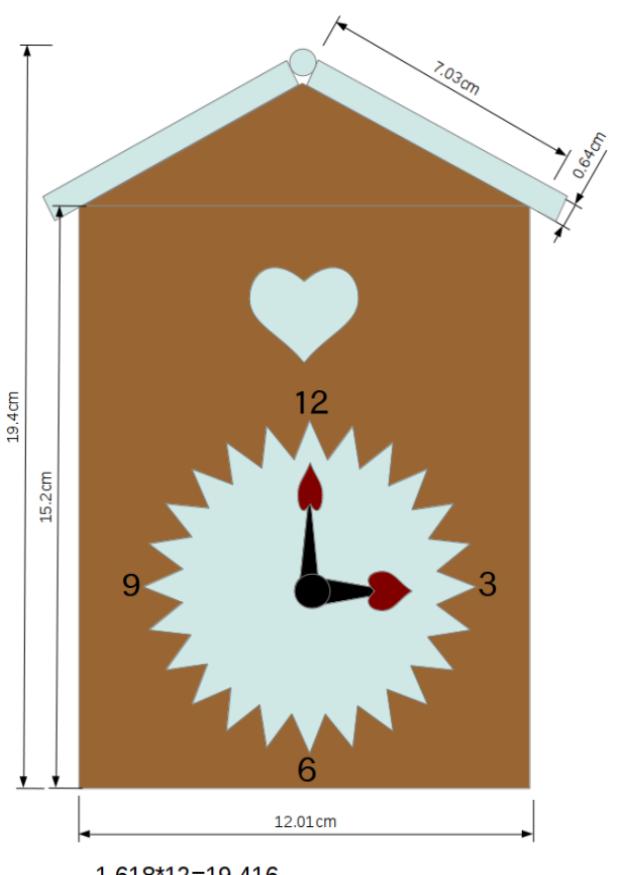

ハト時計タイプのSPは世界初?

牛乳ビンのケースを使って円筒形を作って、当座の実験、見えない側にもSPが有る

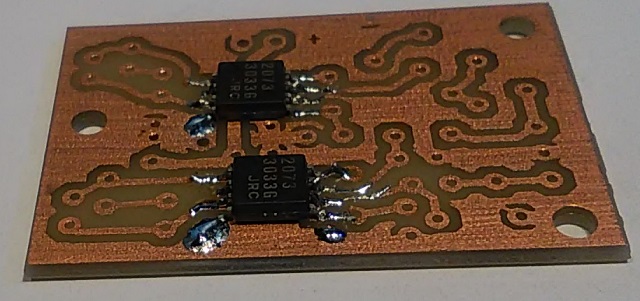

マトリックス・スピーカーAMP 基板販売中 ForSale

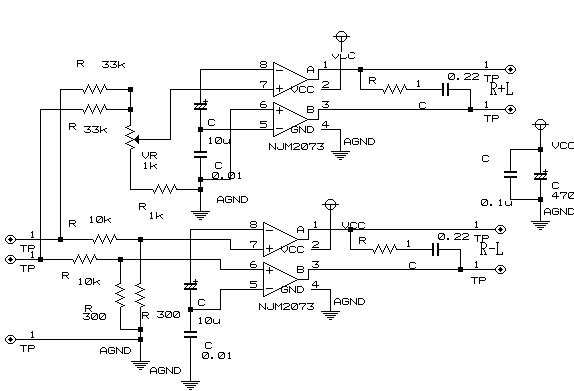

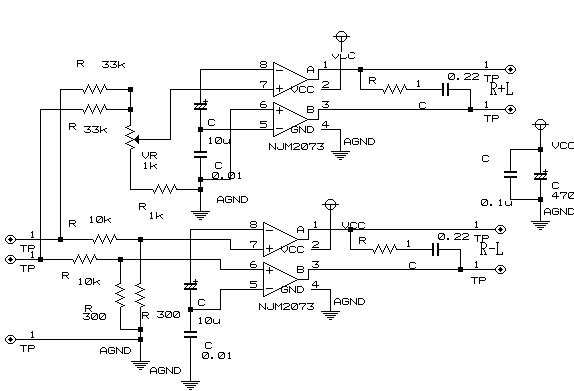

普通のステレオ音声信号をL+R、R−LL−Rの形式で増幅する、なおL−RはR−Lの極性を反転させたものにすぎない。

したがって2CHで良い(厳密にはスピーカーの能率の個体差を補正する必要がある)

増幅用のPA-AMPとして3〜500mw程度で設計してみた

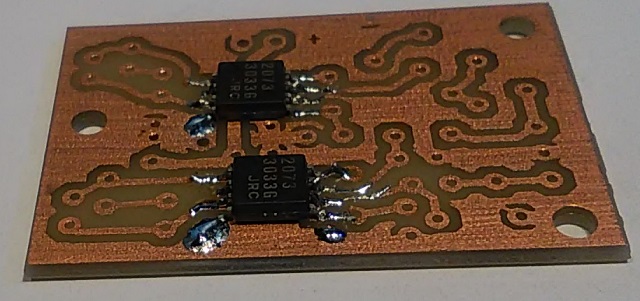

回路図

L−Rはスピーカーの+−を逆に接続する

BTLにしたのはコンデンサによる音質低下を避けたかったから。小型化にもプラスだ。

コンデンサーを追加しているが、入力コンデンサは前段で直流カットコンデンサがある事を前提に省略している

IC NJM2073はSOPで半田面に実装

出力がBTLと言うことは

バランス駆動ヘッドホン

のドライバーとしても使える訳だ、ただし入力の信号処理は通常のAMPと同じにすることになる、

この方式は4本の線(正しくはコネクタ端子〜ここの抵抗が問題)で出駆動するだけの違いだが原理的に効果は大きい追って実験して見たい。

かつて設計に関わった器機で。BTL駆動のDegitalAmpが使われていて外部にステレオ出力が出来ないとんでもないことになっていた。

DegitalAmpは並行出力でないとEMIに悩まされることになる。

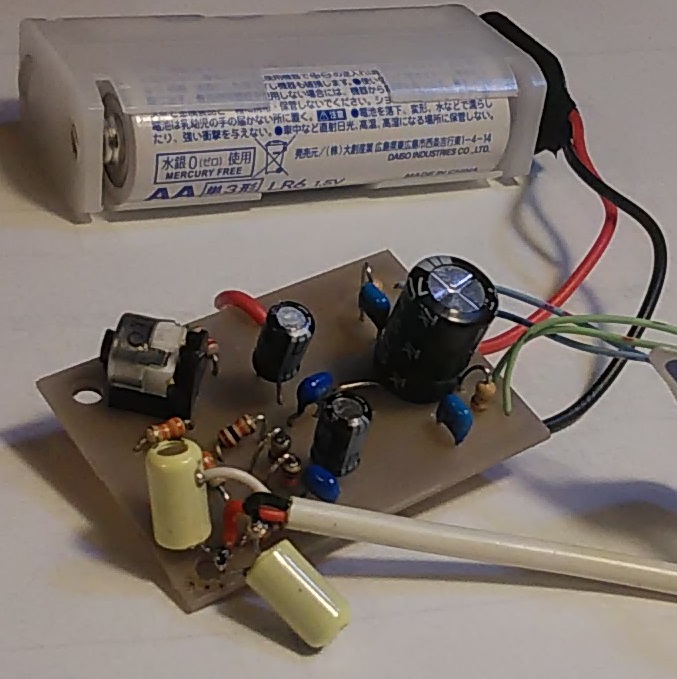

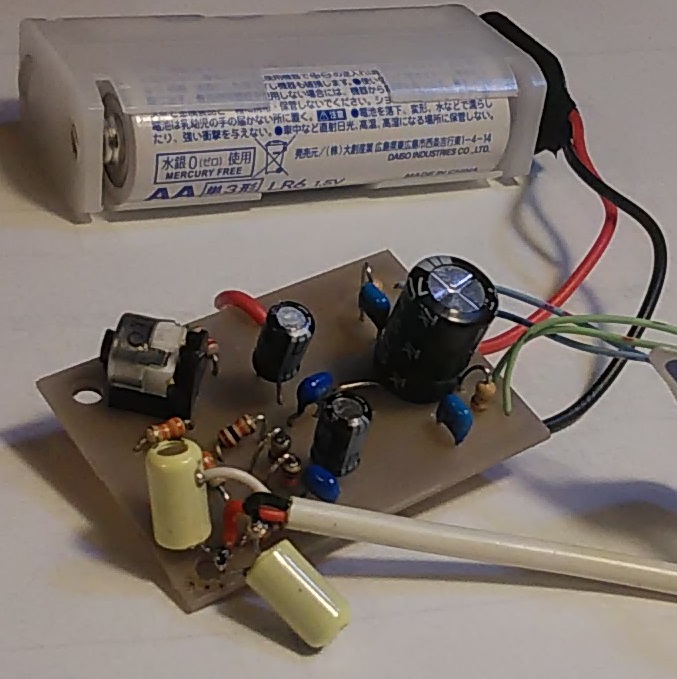

EC-Mic-Amp

ピンタイプのコンデンサマイク2本でステレオ録音が出来る。

スタンドタイプのステレオマイクでも良いが自由度がいまいち、

バスパワーの物はピンの接続も色々、値段もけっこうするし、その機種専用な感じ。

指向性がカーデオイドのマイク2本でステレオ録音が出来るのだが、USB-DA/ADでマイクがバスパワー+ステレオと言うのは見当たらない。

で作る、USB部はUSB-AUDIO(入出力)を見て欲しい。

回路図

3.3~3.6V程度の電源で使用する仕様

USB-DA/ADから電源をもらう時はシリーズレギュレータをかまさないとノイズに悩まされるのだそうだ、

低ドロップのICでも1V以上の電位差でないとレギレーションやノイズ除去の能力が低くなる−>3.6V。

リチューム・イオン電池で動作−>3.3~3.6V

NI-HM3本−>3.3~3.6V

と適度な選択

コイン型リチューム電池は2.7~3Vなので音的に不利、オペアンプを選べはなんとかなりそうだが。

マイクを刺すと電源が入る仕様

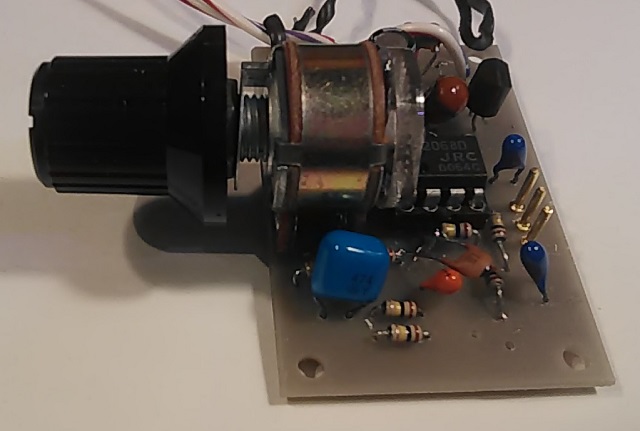

仕上がり状態

コイン電池での動作を考えLEDの電流を絞っているので、ほのかに赤く点いているだけ。

左右バランス&終段AMP

NFB内にバランス回路を組み込みインピーダンスの影響を無くした、可変範囲6db程度

旧回路でボリュームがガリになってきたのでOPAMPをつかって新規設計にした

基板にボリュームを乗せて配線を減らしたので、誘導ノイズも減ったと思う。

OPEAMPはソケットをつけた、色々取り替えて音の良いものを選ぶつもりだ。

回路図

基板(趣味の基板屋さん)受注生産予定 MAIL

リンク

ADPCMの説明

パルス符号変調

真空管フォノ・イコライザー マルツも最近良い企画をやるな

50度C

50度C

ヘッドホンのような感じになることも有るが、それは左右SPの間隔より近くで試聴する場合だ。

ヘッドホンのような感じになることも有るが、それは左右SPの間隔より近くで試聴する場合だ。