小型シール鉛蓄電池

容量と同じ値の電流を流す1C充電が可能なのが特徴、しかし中国の某メーカーのものは1/3Cこれは密閉型に属するものだろう?

一般の鉛電池同

様正極、負極とも鉛でリサイクルも容易

形は箱型の者がほとんどだが円筒形のものもある、自動車用高性能電池といわれるものはこれを6個まとめた物の

ようだ、かつて航空機用いわれたものもこの

型だ容量/重量比が良いためレーシングカーにも使われていた。

しかしNI−MH同様熱暴走する、急速充電には温度管理、放熱対策が必要である、しか

し使用説明書にはリチュームイオンのような発火は記載されていない。

自動車用高性能電池は自動車で使う限り一般の鉛電池と互換性がある。

その他非常誘導灯などに使われる。

熱

暴走で変形した小

型シール鉛蓄電池

円筒形の物は内圧に耐える形にしたためで写真のように

変形しないらしい、

そのため高温まで使え急速充放電が可能。

小型シール鉛蓄電池急速充放電

NI−MH同様熱暴走する、急速充電には

温度管理

気温以外にバッテリーそのものの温度管理が必要

放熱対策

バッテリーレースカーなどではFANで冷却しているものもある

容量管理

放電電流、充電電流から現状の容量を推定する。

など課題が多い、

充電器を作る

負荷4.5Aのポーダプルクーラー用に設計したが、ハイブリットカーでない自動車に

も応用出来るだろう。

1C充電を自動車で考えると40A程度になる、これは普通車のオルタネーターのMAX電流になるので、ブレーキング

時の回生充電にも十分な能力であるる。

始動時ヒートアップのエネルギー回生にも使える、最近の車は始

動時は充電電圧を0.5Vばかり上げているらしいが同じ考えである。自動車用高性能電池に入れ替える

と効率的に充電できることになる。

設計編

1C充電、2C放

電の電源システム

放って置くと確実に熱暴走するので、温度管理、FANで冷却

充電特性

2C放電なので、放電直後は1Cで

充電し、電圧は過充電ぎみにする、ただしバッテリー温度が高いときは除く、1分後定常に。

2C

充電の試みも

下記の間欠充電も取り入れる。

FAN制御、空気の流れ

一つのFANで全体を冷却する、空気取り入れ穴の位置を工夫する。

バッテリーに温度センサーをとりつける。

アイテム

バッテリー

12V/2.3AH GS-YUASA製 NP2.6-12 アキツキで入手

1C充電が可能

放電電流(状態)の検出センサー 電流検出センサー

リードSWによる検出、抵抗ではロスがでる、他方式は大げさな上設計、一発で機能させるのは難しい。

リードSWの周りに銅線を巻き、2Aで動作するようにする、電流値の必要により巻き数を加減する。

この手のローテクは車のランプ切れ検出など応用が利くので一度試しておくと思わぬところで役に立つ。

バッテリー温度の検出

温度センサー

OPEAMPを使うのならダイオード式が再現性がありお勧め、放熱フィン付トランジスタ使うと取り付けが容易

電圧の検出

OPEAMPをコンパレータに(pic16f84を使ったため 古い設計)

CPU

PIC16f84

FAN

4Cm角型DC12V、10V程度で使用

温度保証

急速充電/定電圧は-5mv/℃sell 12Vの電池では-30mV/℃となり急速充電の高温度では重要。

1年目はOK、2年目はOK?3年目はNG

2年目は多少いたわって使っていた、気温の低い富士山の麓では問題ないが、3年目に東京でつかったら1週間程度でNGであった。

設計編その2

12V/5AH GS-YUASA製 PXL12050 アキツキで入手 同封の技術資料によると、

1C充電が可能?だめなことになっているが急速充電ではOKとなっている。

ただし厳密温度管理が必要。

NP2.6-12だけが1C充電が可能なのは、羊羹形で放熱が良いせいかもしれない。

今回はNP2.6-12が壊れたのでPXL12050に切替ることにした

容量が2倍以上あるので、動作仕様は楽である、電源は退役ノートパソコンの16V/3.6Aを使う。

このIノートパソコン用電源はうまい具合に過電流でシャットダウンしないようだ、そのままで16V/3.6Aの定電圧定電流充電器になる。

自動車用MFバッテリーは充電電圧15〜16Vだそうだからこのままでいけるかもしれない、ただし自動車はつねに放電の機会があるのでだめになるほど過充

電にならないとも考えられる、充電

したままの放置は危険

過電流でシャットダウンする物では電流制限回路が必要になる,

過充電防止のため定電圧回路が必要なのでこれに使うFETをシャットダウンするよりも、高速にOnOffするだけでコイルは不要だろう。

ポーダプルクーラーの電流は4.5Aなので50%程度のデューテイで動作してもらうことにする、とりあえず長時間電圧が低下したら警報でOK。

ちなみに最近のIノートパソコン用電源は20Vであった。

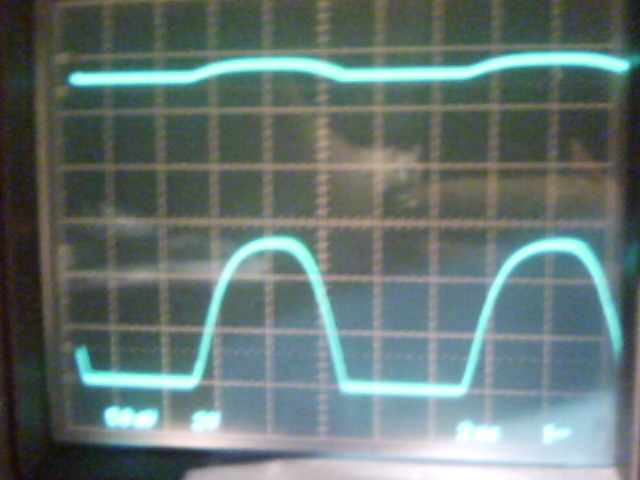

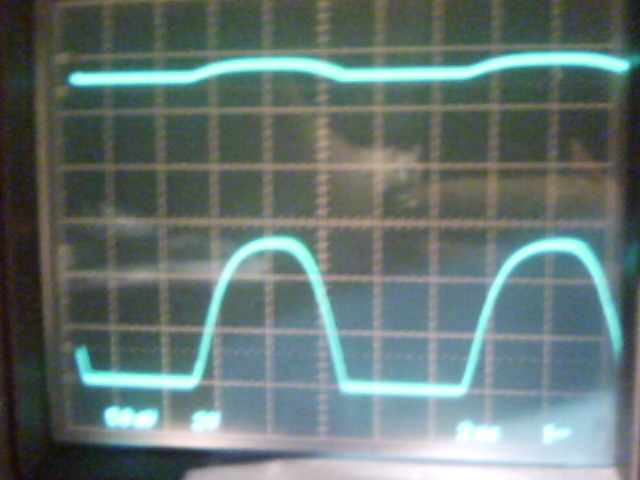

間欠充電

ACをブリッジ整流したままバッテリーを充電すると下の画像のよううになる。

上 電圧

下 電流

電流0(非通電期間)の時の電圧がバッテリーの起電力だ、これは時間とともに徐々に下がる、間欠充電は数分置いた後の電圧が規

定の電圧になるまで充電〜停止を繰り返すものだ。

変形したバッテリーと同じ型で、”1分ごとに規定電圧+0.5Vまで充電する”で試して見た

満タン後開始、15時間後

温度 室温と同じ

電圧 15V

と良い結果が出た、トリクル充電では13.5V程度が限界だろう。

間欠充電は常時電流を流さないためエネルギー効率が高い、その上休止期間は充電器も休止できるので、ECOな方式だ。

休止期間はCPUのタイマーが動いているだけである。

P社でパルス充電というのもこの方式らしい、サルフェーション回復用のパルス充電とは違う。