ハード工作

ダイオード温度センサー

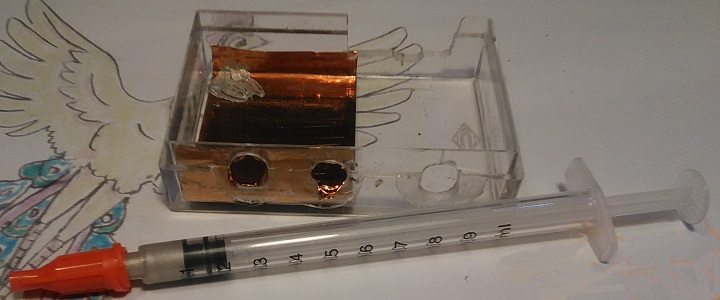

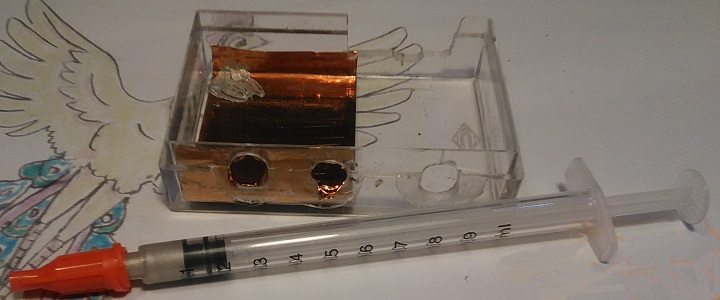

銅版を使い、CPUクーラーの熱伝導両面テープで貼り付けるように考えた

アノード側はマイラーテープで絶縁している(透明て透けて見える)

シリコン系接着剤(セメダインXなど)でシール

簡単プリント基板(一枚だけ作る OneTime

Print Cirkit)

設計

なるべく面実装部品を使う

コネクターなどの力がかかる部品の対策をする。

作ったパターンをインクジェットプリンターで専用紙に印刷する

童心に返って、導電回路を塗り絵の要領で塗り潰す。

ベーク版などに貼り付ける

材料

①AgIC社 導電性接着剤(銀入りエポキシ)

AgIC社 銀ナノ粒子インク使用 導電性インクマーカー&A6専用紙5枚セットを買って見たか

某A社でも売っている

②写真用高画質用紙 キットに入っている用紙でなくてもよいらしい、導電性インクマーカーの説明書をみるとそう読める。

導電性接着剤(銀入りエポキシ)は車のリヤウインドウデフォッガの断線修理などに使われていると思う、銀入りかは分からないが。

導電性塗料は亜鉛の物が多いと思う、リヤウインドウデフォッガは導電性塗料を印刷した物だ、もともとある程度抵抗が無いと

熱が出ないから亜鉛で十分、環境に対してはどうなっているか? -> 亜鉛は栄養素でもあるので少量ならOK?人体への害は少ないそうな。

AgIC社のフェルトペンを使って見た

幅1mm長さ10mmで1Ωくらいあるので電流を流す設計は無理、厚塗りの方法を考えなくては。

インクジェットプリンターでも出来るが機種が限られる

1層基板スルーホール/レジストなし

MBEで設計している

注意点

スルーホール無しなので浮いた部品が押されるとパターンがはげやすい。

可能なかぎりアキシァルな部品を使う

ランドを大きめにする、配線とランドの接合部の太さを太めにする事で少しでも接着力を稼ぐ

などでかなりましになる。

チップ部品を使つて端子間にパターンを通すとブリッジしても判らない。

ジャンパが多数出る

これを出来るだけ回避しようと考えたのが、アキシァル抵抗の長さを各種用意してうまく目的の位置までジャンプ

する方法だ、パターンを1層用MBEライブラリに追加しましたご利用ください。

DRCの設定

”趣味の基板屋さん”に出す場合File->DRC LeftClicで出てくるプロパテイのPatternGapを.3mm以上にする

レジストなしでも心配するほどブリッジしないのに自ら感激!

ステンレスの半田付け

電池のタブなどステンレスはヤニ入り半田では歯がたたない、付いたように見えても簡単に剥がれる。

塩化亜鉛溶液(フラックス)を

使うと普通の錫鉛半田で問題なく出来た。

塩化亜鉛溶液はHomeSenterなどで\200以下で買える

SSOPの半田付け

セロテープなどで止める

位置あわせして、端を半田づけ、さらにテープを剥して対角の端を位置あわせ

この時合わなとやり直し、

さらに最初の所を合わせ直しても良い。

中まで入り込まない程度に全体にブリッジするように流す

半田吸取線で、半田を吸い取ると

今回のアイテム、半田を吸い取る際はフラックスを使わないと、吸取線のフラックスだけでは無理だった。

チップ部品の半田付け

SMTの半田付けのHP(英語版)

チッ

プコンデンサ、チップ抵抗などの半田付け(日本語)

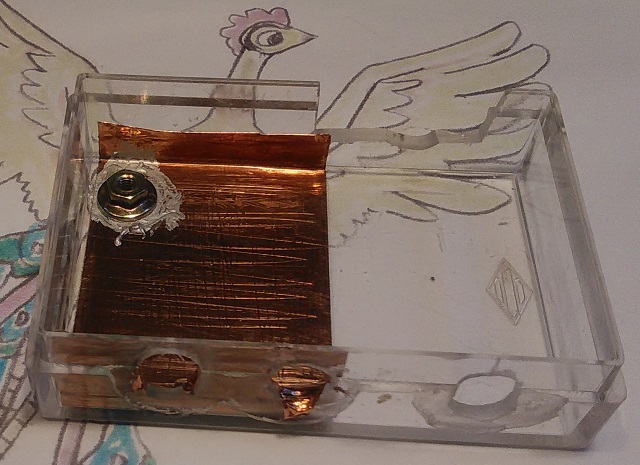

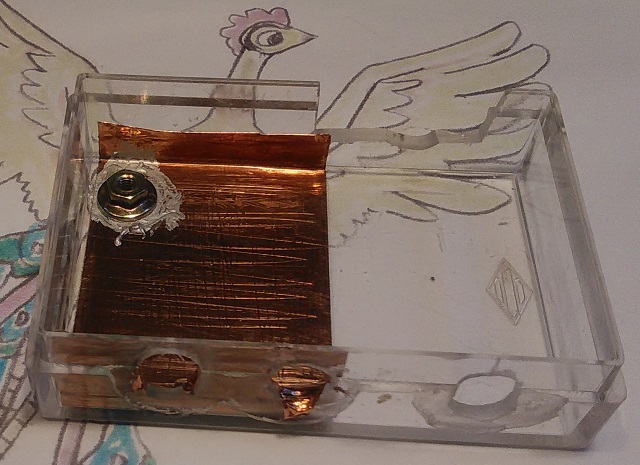

アクリルケースに基板を取り付ける

量産品ではABSのようなプラスチックに木ネジでねじ込むのが多いが、アクリルは割れるのでそれが出来ない。

適正な下穴を開ければ平気かもしれないが、木ネジがケースから飛び出るのも困る。

ナットを接着すればうまく行きそうだ、フランジナットを使うと接着面積が大きく取れる、底面にギザギザの無いものの方が使いやすそうだ

今回はシールド版と基板のきGrundをネジで導通させるため導電性の接着剤AGICを使ってみた。

静電シールドには多少高抵抗でも良いのでもっと安い物があるが、工場で使う物らしく大量に買わなくてはいけない。

シールド不要なら、エポキシでOK

フランジナットを乗せる、位置合わせが難しいので基板にフランジナットを取り付けて上から載せる

接着剤が少し硬くなるのを暫く待ち、ネジを抜く、ネジの先にワックスをつけた方が無難、ネジが接着されるとOUT

フランジナットの高さはスペーサーに丁度良い。

ジャックの穴から銅箔が飛び出しているのは工作が下手だからではなく、接触を良くするためで~す。